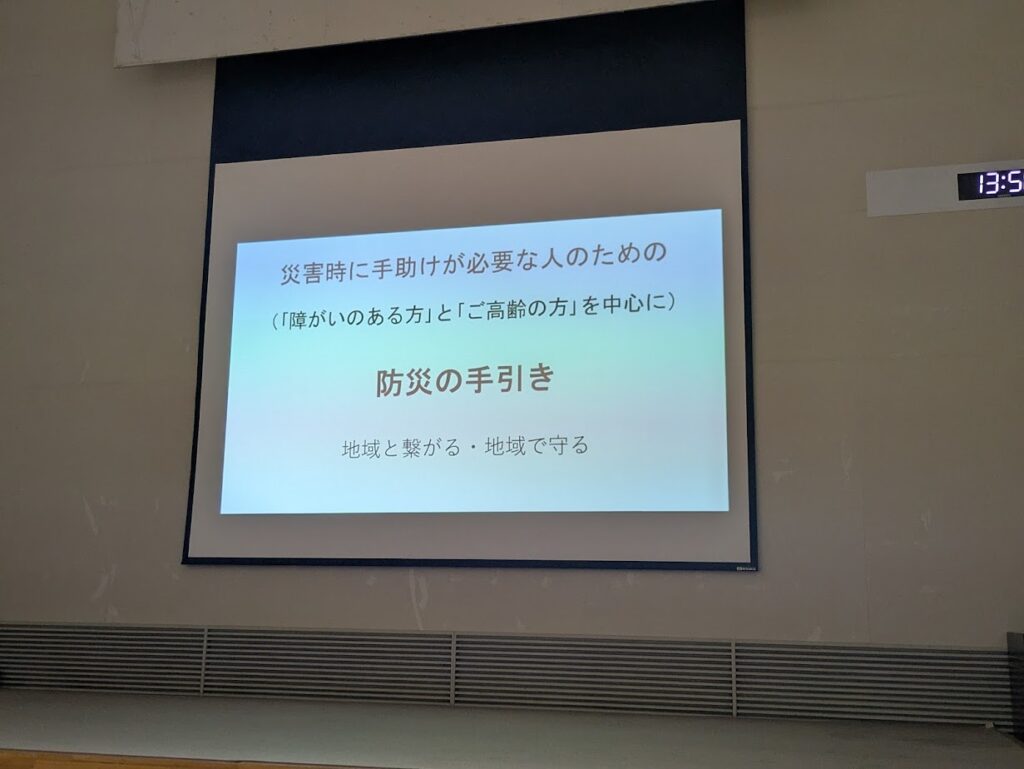

とりで障害者協働支援ネットワーク主催の第12回「障がい者のための防災訓練」に参加しました。私もこのネットワークの会員です。

今回も内容盛りだくさんで、とても学びの多い時間となりました。

体験・学習内容

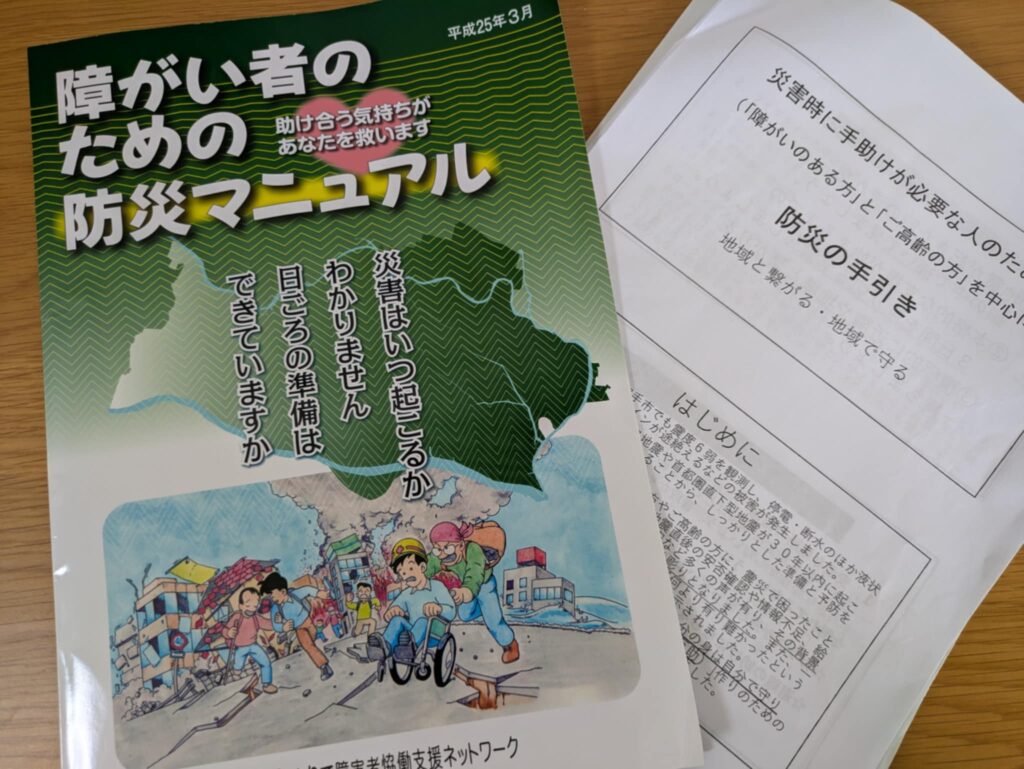

・障がいに応じた災害時の介助を解説した「防災マニュアル」の読み合わせ

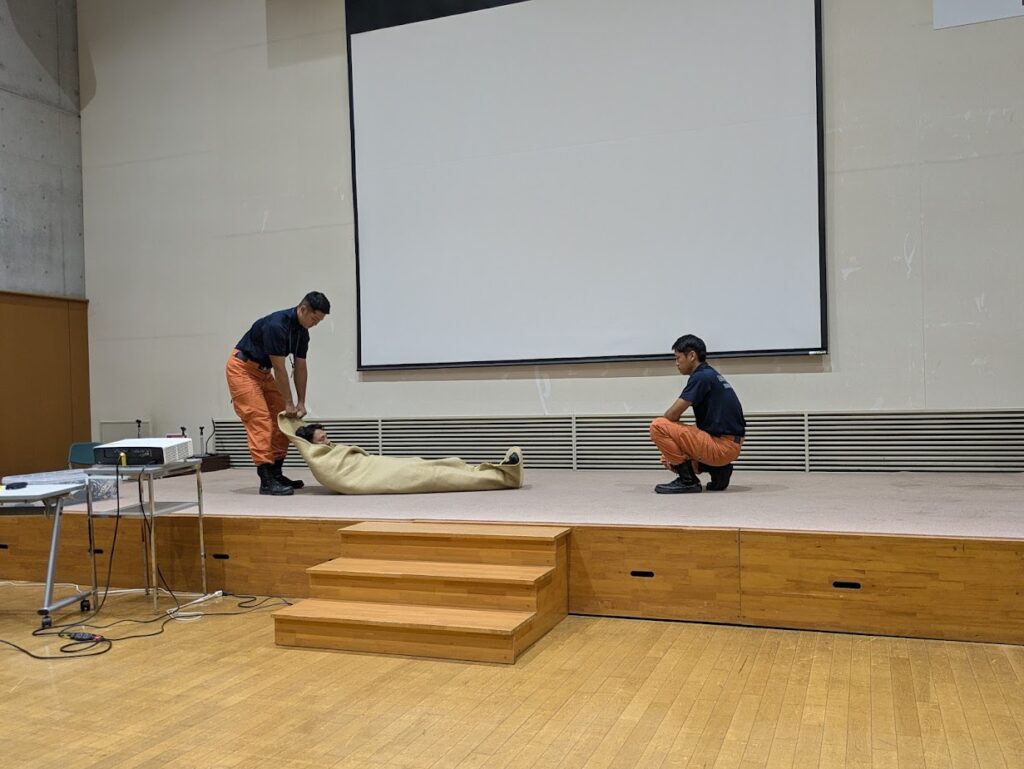

・車いすでの階段の下り方の実演

・災害体験VRによる疑似体験

・心肺蘇生法(CPR)とAEDの使用方法

・国土交通省の新型自然災害体験車による体験

・車いすリフター、オスメイト設備対応の災害時移動トイレ

実際に体を動かしながら学ぶことで、頭では分かっていてもいざという時に忘れてしまうことを、改めて確認できました。

毎年参加していても「そうだった」と思い出すことが多いのです。防災訓練は継続した参加と体験が必要だと再度実感いたしました。

取手市消防本部の方のお話の中で特に3点が印象に残りました。

災害時、特に高齢の方や障がいをお持ちの方はお一人で対応することは困難です。だからこそ日常のつながりが非常時の大きな支えになることを、改めて実感しました。

災害支援 行政書士としでできること

さらに行政書士としては、災害で住家や家財に被害を受けた際に必要となる 罹災証明書の申請 をはじめ、

・被災者生活再建支援制度 に基づく給付金の申請手続き

・義援金・見舞金 の申請サポート

・仮設住宅入居や生活支援関連手続き の書類作成

・官公署への各種届出・証明取得の代行

など、被災者が迅速に支援を受けられるようにお手伝いすることができます。専門職として平常時から知識を備え、非常時に地域で役立てることの大切さを改めて感じました。

このような貴重な機会をありがとうございました。