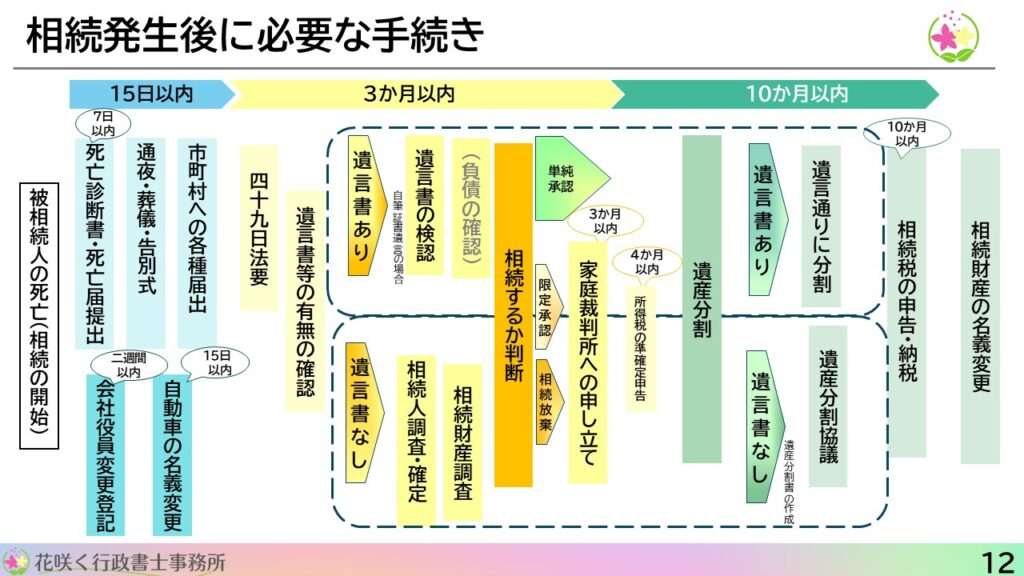

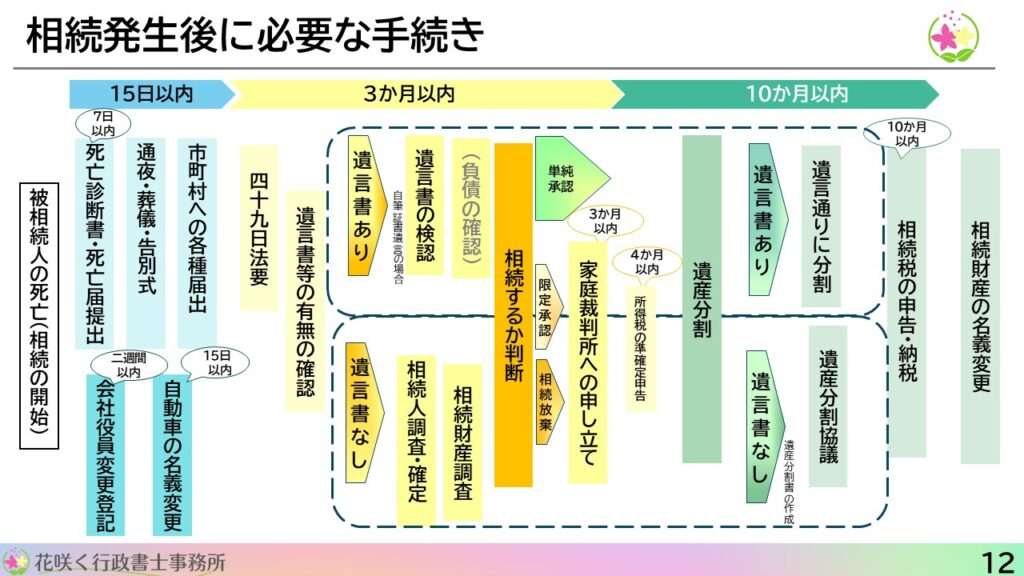

相続が発生すると、遺族はさまざまな手続きを進める必要があります。

これらの手続きは、タイムリミットがあるものや複雑な書類の準備を要するものも多く、スムーズに進めるためには相続の流れを理解しておくことが大切です。

相続手続きは遺言書の有無で手続きが異なります。遺言書がない場合は、遺言書があった時と比較してやることも多く、場合によっては複雑で時間を要します。

1. 相続人の確定

遺言書がない場合、まず相続人を確定する必要があります。相続にの確定には、相続人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認する必要がります。

相続人を確定するための流れは次の通りです。

- 被相続人の最新の戸籍(除籍)を取得

- 親や兄弟姉妹の戸籍をさかのぼり確認

- 兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪の戸籍も調査

- さらに古い世代の戸籍(明治時代など)も取得

この過程を経て、すべての相続人を確定することができます。戸籍を追う作業は時間がかかる場合もあるため、早めに進めることをおすすめします。

2.相続財産調査

次に、被相続人(亡くなった方)の財産を確認し、その価値を評価します。相続財産には以下が含まれます。

- プラスの財産: 現金、預貯金、不動産、株式、貴金属など

- マイナスの財産: 借金、未払いの税金やローンなど

財産がプラスだけでなく、マイナスもある場合、慎重に検討することが必要です。

3. 相続放棄・限定承認の検討

被相続人の借金が多い場合、以下の選択肢も考慮します。

- 相続放棄: 財産も負債も一切相続しない選択です。

→ 相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。 - 限定承認: プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する選択です。

→ 相続人全員が限定承認を選択する必要があり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述します。

4.遺産分割協議

「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を相続人全員で話し合って決めます。

これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議のポイント

①相続人全員の合意がなければ成立しません。

②遺産分割協議のやり直しは原則不可です。

遺産の分け方に関する相続人の合意内容を「遺産分割協議書」という書面に残します。

不動産や預貯金の相続手続きには、この協議書が必要となります。

5. 名義変更手続き

遺産分割が終わったら、各財産の名義変更手続きを行います。

- 不動産: 法務局で名義変更の登記手続きを行います。

- 預貯金: 銀行で口座の名義変更や解約手続きを行います。

- 株式など: 証券会社で名義変更手続きを行います。

6.相税の申告・納税

相続税が発生する場合、相続開始後10か月以内に申告と納税を行う必要があります。

- 基礎控除: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

- この基礎控除を超える財産がある場合に、相続税の申告が必要となります

行政書士に依頼するメリット

相続手続きの中でも、特に重要なのが「遺産分割協議書」の作成です。この書類は、相続人全員で遺産の分割方法を決定し、その内容を正式に記録するためのものです。正確で適切な協議書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

1. 法的に有効な書類を確実に作成

遺産分割協議書は、法律に基づいた正確な書式や内容でなければ無効になることがあります。行政書士は、身近な法務の専門家として、法的に有効な協議書を作成します。専門知識がないと難しい部分も、安心して任せることができます。

2. 手続きの負担を軽減

相続手続きは複雑で、特に遺産分割協議書の作成には多くの時間と労力が必要です。行政書士に依頼することで、必要な書類の準備、作成について労力をかける必要がなくなります。